Im Folgenden werden Prävalenz-Zahlen zuerst zu Wohlbefinden präsentiert, anschliessend zu psychischen Erkrankungen und danach zu Auffälligkeiten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Schweiz. Dabei werden hauptsächlich für die Schweiz repräsentative Daten berücksichtigt.

Die Begriffe «psychische Störung» und «psychische Erkrankung» werden in diesem Kapitel als Synonyme verwendet und ausschliesslich im Zusammenhang mit Erhebungen und Studien, welche auf valide diagnostische Instrumente zurückgreifen. «Psychische Auffälligkeiten» hingegen beziehen sich auf Ergebnisse, die auf der Verwendung von Screening-Instrumenten (z. B. in Form von Fragebögen und Skalen) basieren und keinen diagnostischen Anspruch haben.

Nachfolgend werden vorwiegend Punktprävalenzen aufgeführt, das heisst, die Antworten beziehen sich auf den Zeitpunkt der Befragung. Wird hingegen der Zeitraum der letzten 12 Monate berücksichtigt, handelt es sich um eine 12-Monatsprävalenz. Die beiden Werte können nicht direkt miteinander verglichen werden.

Wohlbefinden

0- bis 10-jährige Kinder

Wohlbefinden oder Lebensqualität werden bei den 0- bis 10-jährigen Kindern in der Schweiz nicht regelmässig repräsentativ erhoben. Auch in kantonalen Schulgesundheitsbefragungen wird der Fokus typischerweise auf Auffälligkeiten und Erkrankungen und nicht auf Wohlbefinden gelegt.

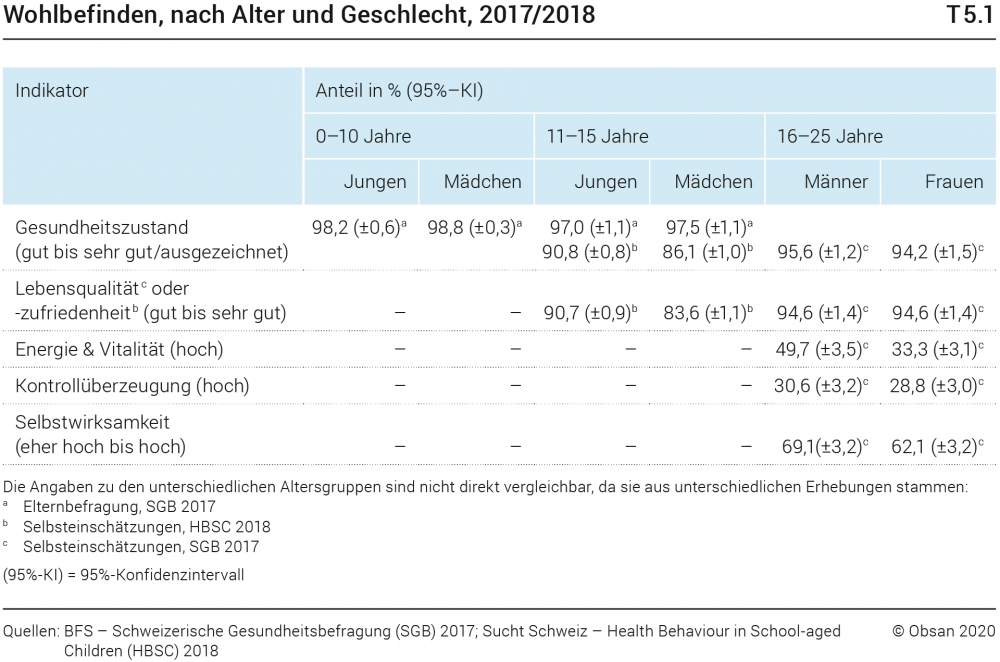

Als Annäherung kann die Einschätzung der allgemeinen Gesundheit der Kinder dienen, da diese neben der körperlichen Gesundheit auch Aspekte des psychischen und sozialen Wohlbefindens sowie der gesundheitsbezogenen Lebensqualität umfasst (Erhart et al. 2009). In der SGB 2017 haben Eltern bei gut 98% der 0- bis 10-jährigen Kinder den allgemeinen Gesundheitszustand als gut oder sehr gut eingeschätzt. Zum Vergleich: In der zweiten Welle der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KIGGS) (2014–2017) traf das auf rund 96—97% der 3- bis 10-Jährigen zu (Poethko-Müller et al., 2018).

11- bis 15-jährige Kinder und Jugendliche

Für die Altersgruppe der 11- bis 15-Jährigen liefert die HBSC-Studie für die Schweiz repräsentative Angaben. Gute psychische Gesundheit und Wohlbefinden werden in dieser Befragung mit zwei Indikatoren approximativ abgebildet.

Zum einen wird der subjektive Gesundheitszustand als Indikator verwendet (siehe Kapitel Körperliche Gesundheit und Entwicklung). Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass für Kinder und Jugendliche schlechte Gesundheit weniger eine Krankheit im engeren Sinne bedeutet, sondern eher eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens. Bei schlechter Gesundheit zu sein meint bei ihnen daher vor allem, emotional und zwischenmenschlich verunsichert zu sein (Bantuelle & Demeulemeester, 2008). Die meisten befragten 11- bis 15-Jährigen schätzten ihre Gesundheit 2018 als gut oder sogar ausgezeichnet ein (88,5%). Jungen taten dies etwas häufiger als Mädchen (vgl. Tabelle T5.1). Im Vergleich zu der letzten HBSC-Befragung 2014 ist der Anteil Kinder mit guter bis ausgezeichneter Gesundheit etwas zurückgegangen, sowohl bei den Jungen (2018: 90,8% vs. 2014: 92,7%) als auch bei den Mädchen (86,1% vs. 90,0%). Im Vergleich zu den meisten anderen Ländern sind die Schweizer Werte 2014 überdurchschnittlich hoch – vergleichbar mit Italien und leicht höher als in Frankreich und Deutschland (vgl. Inchley et al., 2016, S. 72–73). Internationale Zahlen für 2018 lagen zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichts noch keine vor.

Eine Mehrheit der 11- bis 15-Jährigen schätzen ihre Gesundheit und ihre Lebensqualität als gut oder sehr gut ein. Die Werte der Jungen liegen etwas höher als bei den Mädchen.

Als zweiter Indikator für das Wohlbefinden wird das Ausmass der Lebenszufriedenheit herangezogen. Lebenszufriedenheit bewerten die Schülerinnen und Schüler als Wert zwischen 0 («das schlechteste für dich erdenkliche Leben») und 10 («das beste für dich erdenkliche Leben»). Werte ab 6 gelten als gute Lebensqualität (Delgrande Jordan & Eichenberger, 2016). Gemäss der HBSC-Befragung 2018 schätzten 87,2% der befragen Jugendlichen ihre Lebensqualität als mindestens gut (Werte 6–10) und 61,5% als mindestens sehr gut (Werte 8–10) ein. Insgesamt ist der Anteil mit guter bis sehr guter Lebensqualität bei den Jungen etwas höher als bei den Mädchen (vgl. Tabelle T5.1). Schüler mit Migrationshintergrund – d.h. mindestens ein Elternteil wurde im Ausland geboren – berichten weniger häufig über eine gute bis sehr gute Lebensqualität als Schüler deren beide Elternteile in der Schweiz geboren sind (83.9% vs. 91.2%).

Im Ländervergleich der 11-, 13- und 15-Jährigen liegen die Schweizer Werte aus dem Jahr 2014 jeweils über dem Durchschnitt der insgesamt 42 teilnehmenden Ländern. Die Lebenszufriedenheit der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz ist ähnlich hoch wie in Österreich, aber etwas höher als in Italien, Frankreich und Deutschland (vgl. Inchley et al., 2016, S. 76–77). Für 2018 lagen zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichts noch keine internationalen Zahlen vor.

16- bis 25-jährige Jugendliche und junge Erwachsene

Gemäss SGB 2017 bezeichnet die grosse Mehrheit (ca. 95%) der 16- bis 25-Jährigen ihre generelle Gesundheit und ihre Lebensqualität als gut oder sogar sehr gut. Das sind mehr als in der Gesamtschweizer Bevölkerung (ab 15 Jahren). Die Hälfte der jungen Männer (49,7%) haben ein hohes Mass an Energie und Vitalität, bei den Frauen ist es nur ein Drittel (33,3%). Die jungen Frauen berichten auch im Vergleich zur gesamten weiblichen Bevölkerung (43,6%) seltener von einem hohen Energie- und Vitalitätsniveau (vgl. Tabelle T5.1).

Im Vergleich zur schweizerischen Gesamtbevölkerung haben die 16- bis 25-Jährigen weniger häufig das Gefühl, das Leben selber bestimmen zu können (Kontrollüberzeugung; 29,8% vs. 37,4%), und verfügen über ein geringeres Mass an Selbstwirksamkeit (Einschätzung eigener Kompetenzen, Handlungen erfolgreich ausführen zu können; 65,7% vs. 71,8%). Wie in Tabelle T5.1 ersichtlich, gibt es diesbezüglich keinen Unterschied zwischen den jungen Frauen und Männern.

Fazit Wohlbefinden

Die überwiegende Mehrheit der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz weist ein hohes Mass an Wohlbefinden auf. Dies zeigen sowohl die Einschätzungen zur allgemeinen Gesundheit wie diejenigen zu Lebensqualität und -zufriedenheit. Insgesamt ist gemäss SGB 2017 der Anteil Personen in der Schweiz mit guter oder sehr guter Gesundheit beziehungsweise Lebensqualität hoch; je nach Altersgruppe und Geschlecht liegt er zwischen 94% und 98%. Diese Werte liegen in einem ähnlichen Bereich wie die Zahlen zum Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (vgl. Poethko-Müller et al., 2018; Ellert et al., 2014).

Die Werte der HBSC 2018 liegen etwas tiefer, zwischen 84% und 91%. Die Vergleichbarkeit von SGB 2017 und HBSC 2018 ist jedoch eingeschränkt, da sich diese in der Befragungsart (Fremd- vs. Selbsteinschätzung) und in den Fragen zur Erfassung von Wohlbefinden beziehungsweise Gesundheitszustand unterscheiden.

Vergleicht man die HBSC-Werte der Erhebung 2014 mit jenen der anderen teilnehmenden Länder, liegen die Schweizer Zahlen über dem internationalen Durchschnitt. Insgesamt lassen die Daten aber nur eine relativ oberflächliche Beurteilung des Wohlbefindens zu. Spezifischere Daten zu den verschiedenen Facetten von Wohlbefinden, wie z. B. Lebenszufriedenheit, persönliches Wachstum oder Autonomie, existieren kaum.

Psychische Erkrankungen

Erkrankungsalter

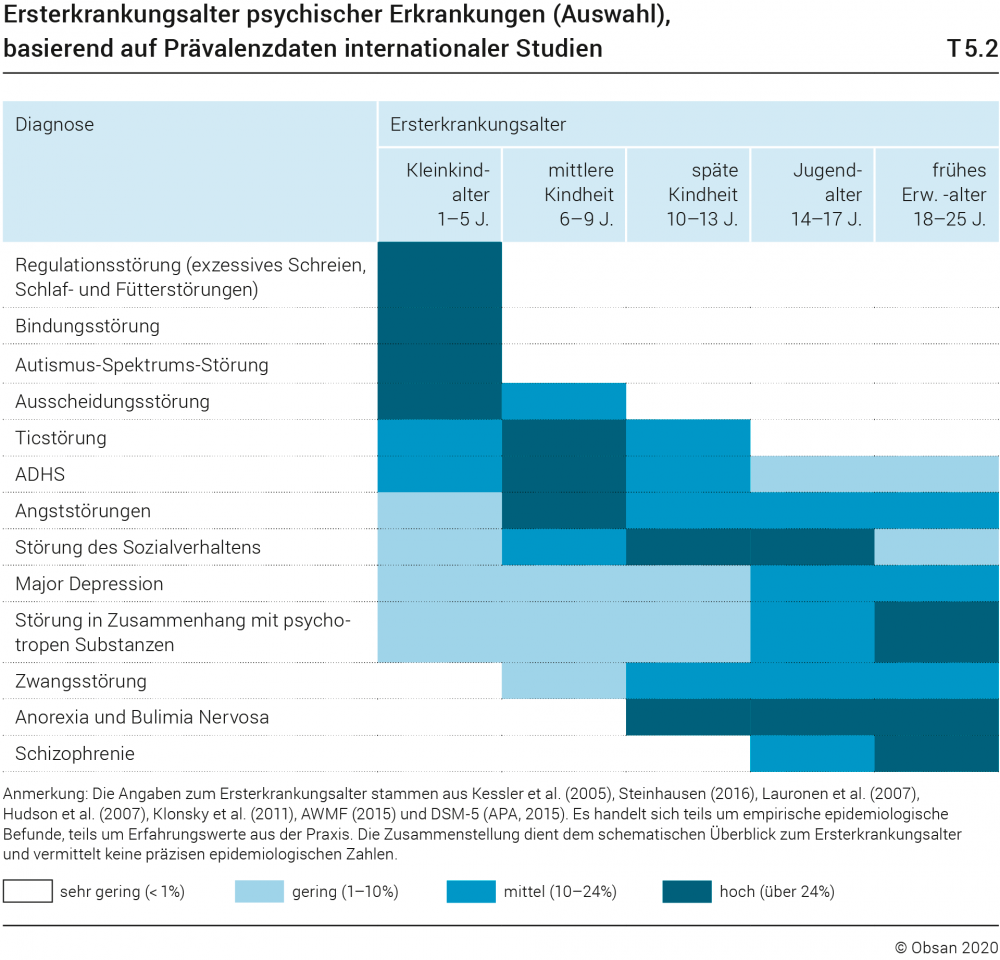

Psychische Störungen sind schon im Kindes-, Jugend- und frühen Erwachsenenalter verbreitet. Abhängig vom Entwicklungsalter stehen unterschiedliche Störungsbilder im Vordergrund. Dies wird deutlich, wenn man das Ersterkrankungsalter der einzelnen Störungen betrachtet, d.h. das Alter, in dem die Erkrankung bei den Betroffenen zum ersten Mal auftritt.

In Tabelle T5.2 ist eine Auswahl der gängigsten psychischen Erkrankungen im Kindes-, Jugend- und jungen Erwachsenenalter mit Ersterkrankungsrate nach Altersspanne aufgeführt (Warnke & Lehmkuhl, 2011). So zeigt sich z. B., dass bis zu 10% der Angststörungen bereits im Kleinkindalter (1–5 Jahre) erstmalig auftreten und sich der Peak der Ersterkrankungen in der mittleren Kindheit (6–9 Jahre) befindet. Rund vier Fünftel aller Angststörungen treten zum ersten Mal in den ersten 25 Lebensjahren auf (Kessler et al., 2005).

Das Ersterkrankungsalter unterscheidet sich je nach Art der psychischen Erkrankung. So treten beispielsweise Regulationsstörungen (exzessives Schreien, Schlaf- und Fütterstörungen) primär in der frühen Kindheit auf, während Erkrankungen wie Angststörungen und ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen, d. h. Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwächen, impulsive Verhaltensweisen, ausgeprägte Unruhe) hauptsächlich in der mittleren bzw. späteren Kindheit erstmalig auftreten. Affektive Störungen (z. B. Depression) und substanzbedingte Störungen manifestieren sich hingegen vorwiegend im Jugendalter und jungen Erwachsenenalter.

Im Kindesalter (bis 13 Jahre) werden gemäss internationalen Studien am häufigsten externalisierende Störungen – wie ADHS, Störungen des Sozialverhaltens/Oppositionelles Trotzverhalten – und Angststörungen festgestellt (vgl. Lauth & Mackowiak, 2004; Rüesch & Maeder, 2010). Im Jugendalter treten vermehrt depressive Störungen auf, und Essstörungen sowie Störungen durch Substanzkonsum nehmen zu (vgl. z. B. Ford et al., 2003; Lauth & Mackowiak, 2004; Buka et al., 2002).

Prävalenz psychischer Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz

Für viele der in Tabelle T5.2 aufgeführten Störungen liegen für die Schweiz keine repräsentativen Daten vor, insbesondere nicht zu Störungen im Kleinkindalter. Zur Prävalenz psychischer Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen gibt es für die Schweiz nur eine repräsentative Studie, die Zurich Epidemiological Study of Child and Adolescent Psychopathology, (ZESCAP, z. B. Steinhausen et al., 1998). Diese Studie untersuchte 1994 eine für den Kanton Zürich repräsentative Stichprobe von 6- bis 17-jährigen Schülerinnen und Schülern; sie wurde 1997, 2001, 2005 mit drei weiteren Erhebungen fortgeführt (Zurich Adolescent Psychology and Psychopathology Study; ZAPPS, z. B. Steinhausen & Winkler Metzke, 2007). Die folgenden Zahlen beruhen auf den Ergebnissen der ZESCAP und der ersten Folgeerhebung von 1997. Die darauffolgenden Stichproben waren nicht mehr repräsentativ.

1994 wurden mittels Eltern-Interviews bei 22,5% der 6- bis 17-Jährigen psychische Störungen diagnostiziert (6-Monatsprävalenz; Steinhausen et al., 1998). Am häufigsten waren Angststörungen (11,4%), gefolgt von Ticstörungen (6,0%), ADHS (5,3%) und oppositionellem Trotzverhalten (2,1%). Affektive Störungen (0,7%) und Substanzstörungen (0,3%) wurden weniger häufig diagnostiziert.

Die Gesamtprävalenz war bei den 6- bis 9-jährigen (31,3%) und den 10- bis 13-jährigen Kindern (25,4%) höher als bei den 14- bis 17-jährigen Jugendlichen (12,8%). Auch in anderen Studien konnte festgestellt werden, dass die Gesamtprävalenz in der Jugendzeit eher etwas zurückging (z. B. Costello et al., 2003), wobei das stark davon abhängt welche Störungsgruppen untersucht werden (vgl. Costello et al., 2011; Steinhausen & Winkler Metzke, 2003): ADHS und oppositionelles Trotzverhalten nehmen mit dem Übergang vom Kindes- ins Jugendalter ab, während Depressionen, Substanz- und gewisse Formen von Angststörungen zunehmen. Übereinstimmend damit waren affektive Störungen vor allem bei der ältesten Gruppe präsent (1,3% bei den 14- bis 17-jährigen vs. 0,6% bei den 10- bis 13-jährigen vs. 0% bei den 6- bis 9-jährigen).

Aktuelle und repräsentative Schweizer Daten zu störungsspezifischen Prävalenzraten existieren nicht – weder für Kinder und Jugendliche noch für junge Erwachsene.

Generell waren psychische Störungen bei Jungen (28,5%) häufiger als bei Mädchen (15,6%). Dieser Geschlechterunterschied über alle psychischen Störungen hinweg zeigt sich auch in internationalen Studien, wobei Mädchen zum Teil von bestimmten Störungsgruppen häufiger betroffen sind als Jungen (z. B. Affektive Störungen; Petersen et al., 2006; Roberts et al., 2007; Costello et al., 2011). Mit zunehmendem Jugendalter sind Mädchen und Jungen ähnlich häufig von psychischen Störungen betroffen. Jungen zeigen allerdings vermehrt externalisierende Störungen, wie z. B. ADHS oder Störungen des Sozialverhaltens, während bei Mädchen eher internalisierende Probleme auftreten, z. B. Affektive Störungen und Angst (Costello, 2011).

Bei der zweiten Erhebung 1997 (3 Jahre später) wurden ausschliesslich Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren einbezogen. Es wurden nicht nur die Eltern mit Hilfe der deutschen Version des Diagnostic Interview Schedule for Children (Shaffer et al., 1993) interviewt, sondern auch die Jugendlichen selbst. Gemäss den Antworten der Eltern zeigten 8% der Jugendlichen eine nach DSM-III-R diagnostizierbare psychische Störung, gemäss den Jugendlichen selbst traf das auf 20% von ihnen zu (6-Monatsprävalenz; Steinhausen & Winkler Metzke, 2002). Eine Affektive Störung kam gemäss Einschätzung der Eltern bei 1,2% der Jugendlichen vor, basierend auf den Interviews mit den Jugendlichen waren es 5,1% (Steinhausen & Winkler Metzke, 2003). Die deutlichen Unterschiede zwischen der Einschätzung durch die Eltern (Fremdeinschätzung) und derjenigen der Kinder und Jugendlichen selbst (Selbsteinschätzung) werden in internationalen Studien bestätigt. Im Kindes- und insbesondere im Jugendalter unterschätzen die Eltern die Häufigkeit internalisierender Störungen, dagegen machen die Jugendlichen eher zu niedrige Angaben bei externalisierenden Störungen (vgl. z. B. Eschmann, Weber Häner & Steinhausen, 2007; Holmbeck et al., 2002).

Zwei jüngere Schweizer Studien untersuchten spezifische psychische Störungsgruppen in repräsentativen Erhebungen. Die OptimusStudie ermittelte die Prävalenzrate von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTSD) anhand einer Schülerbefragung in neunten Klassen. Mit 6,2% für Mädchen und 2,4% für Jungen sind die PTSD-Prävalenzraten bei Jugendlichen in der Schweiz beträchtlich hoch (Landolt et al., 2013). Die Swiss University Study of Nutrition, eine Befragung von Schülerinnen und Schülern im Alter von 8 bis 13 Jahren in Deutsch- und Westschweizer Schulen, zeigte, dass 3% der Kinder ein restriktives Essverhalten gemäss den DSM-5 Kriterien für eine Störung mit Einschränkung oder Vermeidung der Nahrungsaufnahme aufwiesen (Kurz et al., 2015).

Fazit psychische Erkrankungen

Aktuelle und repräsentative Schweizer Daten zu störungsspezifischen Prävalenzraten existieren nicht – weder für Kinder und Jugendliche noch für junge Erwachsene. Bis heute werden die Referenzwerte der im Kanton Zürich durchgeführten Zurich Epidemiological Study of Child and Adolescent Psychopathology (ZESCAP) von 1994 sowie der darauf aufbauenden Längsschnittstudie Zürcher Adoleszenten-Psychologie- und Psychopathologie-Studie (ZAPPS) zitiert. Diese Studien zeigen, dass 31,3% der 6- bis 9-Jährigen, 25,4% der 10- bis 13-jährigen Kinder und 12,8% der 14- bis 17-Jährigen im Kanton Zürich in den sechs Monaten vor der Befragung von irgendeiner psychischen Erkrankung betroffen waren (Steinhausen et al., 1998). Die Gesamtprävalenz betrug 22,5% (6- bis 17-Jährige). Am häufigsten wurden Angststörungen diagnostiziert (11,4%), gefolgt von Ticstörungen (6,0%), ADHS (5,3%) und oppositionellem Trotzverhalten (2,1%). Affektive Störungen (0,7%) und Substanzstörungen (0,3%) waren weniger häufig. Inwieweit diese Zahlen zum heutigen Zeitpunkt und für die gesamte Schweiz von Bedeutung sind, ist schwierig zu beurteilen. Vergleiche mit neueren internationalen Studien zeigen eine weitere Schwierigkeit: Die Prävalenzraten variieren beträchtlich. Dies hat u. a. mit unterschiedlichen Erhebungsinstrumenten, unterschiedlich berücksichtigten Altersgruppen sowie unterschiedlich definierten Zeiträumen des Auftretens der Störung zu tun. Aktuelle Zahlen aus Österreich (2013–2015) für 10- bis 18-Jährige zeigen eine Gesamtprävalenz von 22–24%, wobei Angststörungen (10,2%), ADHS (4,0%) und Ticstörungen (2,2%) sowie depressive Störungen (2,8%) die häufigsten Diagnosen waren (Wagner et al., 2017). Die Zahlen scheinen jenen der Zürcher Studie ähnlich. Allerdings ist auch hier ein direkter Vergleich schwierig, da die beiden Studien sich bezüglich Altersgruppen (6- bis 17-Jährige vs. 10- bis 18-Jährige) und Prävalenzzeiträume (6-Monats-Prävalenzen vs. Punkt-Prävalenzen) deutlich unterscheiden.

Psychische Auffälligkeiten

0- bis 10-jährige Kinder

Gemäss der Swiss Preschooler‘s Health Study (SPLASHY) – einer Studie zur Gesundheit von Vorschulkindern in den Kantonen AG, BE, FR, VD und ZH – zeigten laut Einschätzung der Eltern rund 7% der 2- bis 6-jährigen Kinder zum Zeitpunkt der Befragung psychische Auffälligkeiten (Stülb, et al., 2018). Neben der Gesamtprävalenz psychischer Auffälligkeiten wurden auch die Häufigkeiten für einzelne Symptombereiche erfasst. Laut den Eltern zeigten 8,2% Probleme mit Gleichaltrigen, 7,6% Verhaltensauffälligkeiten, 5,3% Hyperaktivität und 4,3% emotionale Probleme (siehe Kapitel Körperliche Gesundheit und Entwicklung). Nur bei 1,8 bis 3,0% waren die Probleme auch nach 12 Monaten noch vorhanden. Diese vergleichsweise tiefe Persistenzrate steht im Widerspruch zu den Ergebnissen anderer Studien (Lavigne et al., 1998; Bufferd et al., 2012). Bufferd et al. (2012) diagnostizierten bei der Hälfte der 3-Jährigen mit einer psychischen Störung auch mit 6 Jahren eine psychische Störung. In dieser Studie wurden die Kinder mittels diagnostischer Interviews hinsichtlich spezifischer psychischer Störungen eingeschätzt. Die Unterschiede zwischen den Persistenzraten widerspiegeln möglicherweise die Schwierigkeiten, psychische Auffälligkeiten oder Störungen bei Kindern im Vorschulalter valide zu erfassen, u. a. weil die Messinstrumente der rapiden Entwicklungsdynamik Rechnung tragen müssen, die das junge Alter kennzeichnet (Egger et al., 2011 Briggs-Gowan et al., 2006).

Gemäss der Elternbefragung der SGB 2017 zeigten 7,6% der 0- bis 10-jährigen Kinder zum Zeitpunkt der Befragung psychische Auffälligkeiten, in der Tendenz mehr Jungen. Bei 5,9% liessen sich Anzeichen für Hyperaktivität erkennen, bei 2,3% Hinweise auf Verhaltensprobleme und bei 0,9% gab es Anzeichen für emotionale Probleme.1 Diese Zahlen sind deutlich tiefer als die der deutschen BELLA-Studie (siehe Kasten), der gemäss 10,2% der 3- bis 6-Jährigen und 19,8% der 7- bis 10-Jährigen psychische Auffälligkeiten aufweisen (Klasen et al., 2017). Vermutlich sind die Zahlen aus der SGB 2017 zu tief, denn im Gegensatz zur BELLA-Studie fragte sie mit einer Auswahl von nur 3 von insgesamt 25 Fragen aus dem SDQ-Fragebogen (Strength and Difficulties Questionnaire; vgl. z. B. Goodman, 1997) sehr limitiert nach Auffälligkeiten. Aktuelle Zahlen der deutschen KiGGS-Welle 2 (2014–2017) besagen, dass je nach Alter und Geschlecht zwischen 13,8% und 22,2% der 3- bis 11-Jährigen psychische Auffälligkeiten aufweisen (Klipker et al., 2018).

- 1Kinder, deren Eltern einen Migrationshintergrund haben, zeigen in der Tendenz etwas häufiger psychische Auffälligkeiten (8,6% vs. 7,0%). Der Unterschied ist jedoch statistisch nicht signifikant.

11- bis 15-jährige Kinder und Jugendliche

Gemäss der Einschätzung der Eltern in der SGB 2017 zeigen 7,5% der 11- bis 14-Jährigen zum Zeitpunkt der Befragung psychische Auffälligkeiten; 9,3% der Jungen und 5,6% der Mädchen. Die deutsche BELLA-Studie, die auf der kompletten Version desselben Messinstruments basiert (SDQ), weist wiederum sehr viel häufiger psychische Auffälligkeiten aus, nämlich bei 22% der 11- bis 13-Jährigen und bei 17,3% der 14- bis 17-Jährigen (Klasen et al., 2017).

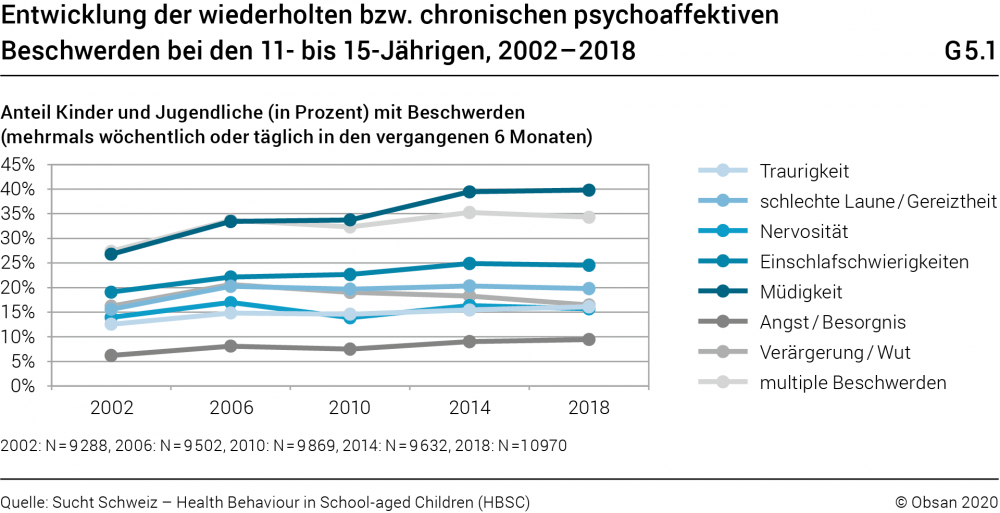

In der HBSC werden Schülerinnen und Schüler gefragt, wie oft bestimmte psychoaffektive Beschwerden in den letzten sechs Monaten bei ihnen aufgetreten sind. Zu diesen Beschwerden gehören Traurigkeit, schlechte Laune, Nervosität, Müdigkeit, Ängstlichkeit, Verärgerung und Einschlafschwierigkeiten. Grafik G5.1 zeigt, wie sich der Anteil jener 11- bis 15-Jährigen, die mindestens zwei dieser Beschwerden wiederholt beziehungsweise chronisch (d. h. mindestens mehrmals wöchentlich) erlebt haben (multiple Beschwerden), entwickelt hat. Ebenfalls ersichtlich in der Grafik ist die Entwicklung der einzelnen Beschwerden.

Der Anteil Kinder und Jugendlicher mit multiplen psychoaffektiven Beschwerden hat zwischen 2002 und 2014 von 27,4% auf 35,2% zugenommen. 2018 beträgt er 34,3% und ist damit ähnlich hoch wie 2014. Besonders zugenommen haben Müdigkeit und Einschlafschwierigkeiten (plus 13,0 beziehungsweise plus 5,5 Prozentpunkte zwischen 2002 und 2018). In der aktuellen HBSC berichten rund 27,1% der Jungen und 41,8% der Mädchen von multiplen psychoaffektiven Beschwerden. Müdigkeit und Einschlafprobleme gehören bei beiden Geschlechtern zu den am häufigsten genannten Beschwerden (39,8% bzw. 24,6%). Bei sämtlichen Beschwerden liegt der Anteil der Mädchen über dem der Jungen. Am stärksten ausgeprägt ist der Unterschied bei Traurigkeit (23,8% vs. 8,8%), am schwächsten bei Verärgerung/Wut (18,7% vs. 14,3%). Schüler mit Migrationshintergrund (mindestens ein Elternteil im Ausland geboren) haben häufiger psychoaffektive Beschwerden: 38.3% von ihnen geben an mehrmals pro Woche an multiplen Beschwerden zu leiden. Bei Schülern ohne Migrationshintergrund (beide Elternteile in der Schweiz geboren) sind es 30,0%.

Der Anteil der 11- bis 15-jährigen Jugendlichen mit multiplen psychoaffektiven Beschwerden hat seit 2002 zugenommen. 2018 gehören Müdigkeit und Einschlafprobleme bei beiden Geschlechtern zu den am häufigsten genannten Beschwerden.

Für die psychoaffektiven Beschwerden existieren keine internationalen Vergleichszahlen (der Indikator wird in dieser Form nur für die Schweiz ausgewertet). Daher wird im Folgenden auf die Zahlen zu den psychosomatischen Beschwerden der HBSC 2014 zurückgegriffen. Psychosomatische Beschwerden werden anhand der «HBSC Symptom Checklist» (HBSC SCL) erhoben, die nach der Häufigkeit von acht körperlichen und psychischen Beschwerden fragt. Betrachtet man im Ländervergleich den Anteil Schülerinnen und Schüler, die in den letzten sechs Monaten vor der Befragung mindestens mehrmals wöchentlich an zwei oder mehr Beschwerden litten, zeigt sich die Schweiz im Mittelfeld. Im Vergleich zu Deutschland und Österreich liegt in der Schweiz der Anteil Schülerinnen und Schüler mit psychosomatischen Beschwerden etwas höher, verglichen mit Frankreich und Italien aber deutlich tiefer (vgl. Inchley et al., 2016, S. 80–81). Internationale Zahlen für 2018 lagen zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichts noch keine vor.

In der HBSC-Befragung 2018 gaben 4,2% der 14- bis 15-Jährigen an, dass bei ihnen eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit oder ohne Hyperaktivität (ADHS/ADS) ärztlich diagnostiziert wurde. Bei den Jungen sind die ADHS/ADS-Diagnosen signifikant häufiger als bei den Mädchen (5,9% vs. 2,6%). Die Zahlen entsprechen ungefähr den Prävalenzangaben des DSM-5 (APA, 2015), laut welchem ADHS/ADS bei rund 5% aller Kinder vorkommt.

Anhand der Angaben in der HBSC 2018 lässt sich der Anteil untergewichtiger Kinder mit gestörter Körperwahrnehmung einschätzen. Gemeint sind damit Schülerinnen und Schüler, deren BMI geringer ist als bei 95% ihrer Altersgruppe (5. Perzentil; vgl. DSM-5) und die sich trotzdem ein bisschen zu dick oder viel zu dick fühlen. Da ein «signifikant niedriges Körpergewicht» und eine «Störung in der Wahrnehmung der eigenen Figur» zentrale Symptome bei der Anorexia Nervosa sind (vgl. DSM-5, S. 463), kann dieser Indikator auf das Vorliegen einer Anorexie-Erkrankung hinweisen. Der Anteil 11- bis 15-Jähriger mit Anzeichen für Anorexia Nervosa liegt für die Mädchen und die Jungen unter 1%. Gemäss DSM-5 wird die 12-Monatsprävalenz für Anorexia Nervosa bei jungen Frauen auf 0,4% geschätzt (vgl. auch Nagl et al., 2016). Über die Prävalenz bei Jungen und Männern ist wenig bekannt. Es wird jedoch angenommen, dass sie deutlich tiefer liegt als bei den Mädchen und Frauen.

16- bis 25-jährige Jugendliche und junge Erwachsene

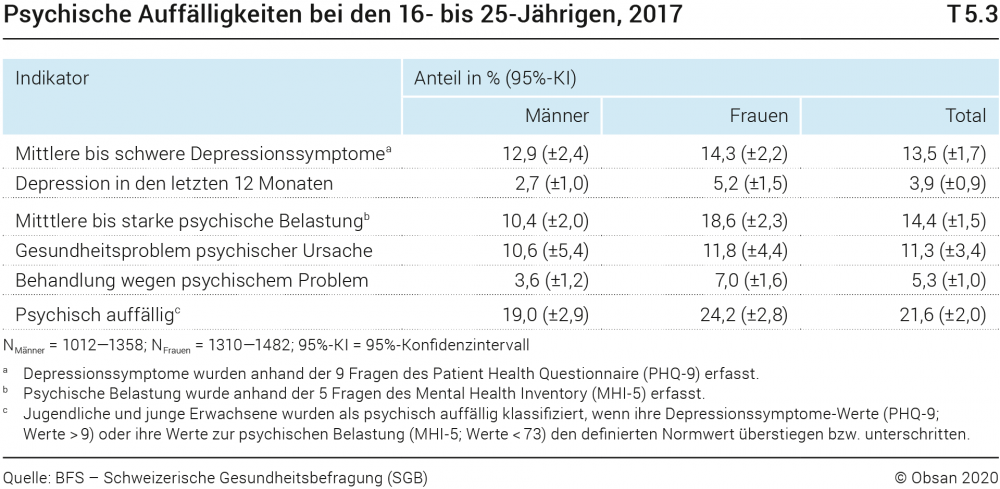

Basierend auf der SGB 2017 zeigen rund 22% der befragten 16- bis 25-Jährigen psychische Auffälligkeiten (vgl. Tabelle T5.3). So berichtet ca. jede siebte Person von mittleren bis schweren Depressionssymptomen innerhalb der letzten beiden Wochen vor der Befragung (13,5%) und/oder von einer mittleren bis hohen psychischen Belastung innerhalb der letzten 4 Wochen vor der Befragung (14,4%). Zudem bejahen 3,9% der 16- bis 25-Jährigen die Frage, in den letzten 12 Monaten an einer Depression gelitten zu haben. Im Vergleich zur Schweizer Gesamtbevölkerung berichten Jugendliche und junge Erwachsenen deutlich häufiger von Depressionssymptomen (13,5% vs. 8,6%), bejahen aber das Vorliegen einer Depression deutlich seltener (3,6% vs. 6,6%). Keine bedeutsamen Unterschiede gibt es hingegen bei den einschränkenden chronischen (d. h. seit mindestens sechs Monaten dauernden) Gesundheitsproblemen mit psychischer Ursache: 11,2% der 16- bis 25-Jährigen und 8,2% der Gesamtbevölkerung leiden unter solchen Problemen.

Insgesamt fühlen sich weibliche Jugendliche und junge Erwachsene häufiger psychisch belastet als männliche (18,6% vs. 10,4%). Der Geschlechterunterschied ist besonders bei den 16- bis 20-Jährigen deutlich, bei welchen 20,1% der Frauen und 8,4% der Männer von psychischer Belastung berichten. Ein Unterschied nach Geschlecht lässt sich ebenfalls bei der Frage nach einer Depression finden (Frauen: 5,2% vs. Männer: 2,7%), nicht aber bei den Depressionssymptomen (vgl. Tabelle T5.3). Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund zeigen häufiger psychische Auffälligkeiten: 20,2% von ihnen berichten von einer mittleren bis hohen psychischen Belastung und 11,8% von mittleren bis schweren Depressionssymptomen. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsene ohne Migrationshintergrund liegen die entsprechenden Anteile mit 11,5% bzw. 6,7% deutlich tiefer.

Der Anteil der 16- bis 25-Jährigen mit mittleren bis starken Depressionssymptomen hat zwischen 2012 und 2017 zugenommen; er stieg von 10,4% auf 13,5%.

Im zeitlichen Vergleich zeichnet sich bei den 16- bis 25-Jährigen tendenziell ein Rückgang der psychischen Belastung ab, aber weniger deutlich als in der Gesamtschweizer Bevölkerung (ab 15 Jahren), bei der die psychische Belastung zwischen 2012 und 2017 signifikant abgenommen hat (18,0% vs. 15,1%). Eine gegenläufige Tendenz zeigt sich, wenn die Depressionssymptome betrachtet werden: Hier hat der Anteil der 16- bis 25-Jährigen mit mittleren bis starken Symptomen zwischen 2012 und 2017 zugenommen; er stieg von 10,4% auf 13,5%. Diese Entwicklung ist primär auf den signifikanten Anstieg von Depressionssymptomen bei der Gruppe der 16- bis 20-Jährigen zurückzuführen (10,4% vs. 14,7%). Bei den 21- bis 25-Jährigen gibt es eine ähnliche Tendenz, statistisch signifikant ist sie aber nicht (10,4% vs. 12,4%). Auch bei den chronischen Gesundheitsproblemen mit psychischer Ursache ist zwischen 2012 und 2017 in der Allgemeinbevölkerung eine signifikante (6,2% vs. 8,2%) und bei den Jungen eine tendenzielle Zunahme zu erkennen (9,0% vs. 11,2%).

5,3% der 16- bis 25-Jährigen haben sich im Jahr vor der Befragung wegen eines psychischen Problems behandeln lassen, Frauen (7,0%) deutlich häufiger als Männer (3,6%). Dieser Unterschied zeigt sich ebenfalls in der Gesamtbevölkerung (7,7% vs. 4,4%). Die grosse Mehrheit (90,4%) hat hierfür eine Fachperson (Psycholog/in, Psychotherapeut/in, Psychiater/in) aufgesucht. In der Schweizer Gesamtbevölkerung lässt sich zwischen 2002 und 2017 eine Zunahme derer erkennen, die sich aufgrund psychischer Probleme haben behandeln lassen (4,5% vs. 6,1%), und dies mehr als früher von einer Fachperson (63,7% vs. 85,0%). Beide Tendenzen zeigen sich auch bei den 16- bis 25-Jährigen, sind aber nicht signifikant.

Noch etwas aktuellere Daten als die SGB 2017 liefert die Swiss Youth Epidemiological Study on Mental Health (S-YESMH) – eine schweizweite repräsentative Befragung zu psychischen Auffälligkeiten (Symptome von Depression, Generalisierter Angststörung und ADHS) bei 17- bis 22-Jährigen, die zwischen Februar und August 2018 durchgeführt wurde.2 Gemäss der S-YESMH berichteten 17,7% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von mittleren bis schweren Symptomen einer Depression und 13,2% von Symptomen einer Generalisierten Angststörung innerhalb der letzten zwei Wochen vor der Befragung. Die 6-Monatsprävalenz von ADHS-Symptomen lag bei 8,7%. Insgesamt zeigten 24,7% aller Befragten mindestens eine psychische Auffälligkeit.

Im Vergleich zur SGB 2017 weist die S-YESMH insbesondere bei Depressionssymptomen etwas höhere Anteile aus (17,7% vs. 13,5%). Mögliche Gründe für diesen Unterschied sind die unterschiedlichen Altersgruppen (17- bis 22-Jährige vs. 16- bis 25-Jährige) und der unterschiedlich breite Fokus der beiden Erhebungen (spezifischer Fokus auf psychische Auffälligkeiten vs. breiter Fokus auf verschiedene Gesundheitsthemen).

Eine Studie zur Prävalenz von Essstörungen in der Schweiz ermittelte 2010 bei 1,7% der 15- bis 29-Jährigen eine Essstörung in den 12 Monaten vor der Befragung (Schnyder et al., 2012). Bei den Frauen waren 2,0% betroffen, bei den Männern 1,3%. Bulimia Nervosa (0,8%) war in dieser Altersklasse am häufigsten, gefolgt von Binge Eating (0,8%) und Anorexia Nervosa (0,2%). Frauen waren eineinhalbfach bis doppelt so häufig betroffen wie Männer.

Fazit psychische Auffälligkeiten

Obwohl die Mehrheit der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein hohes Wohlbefinden aufweist, zeigen rund 7–8% der 0- bis 10-, 35% der 10- bis 15- und 22–25% der 16- bis 25-Jährigen psychische Auffälligkeiten, respektive regelmässige und andauernde psychoaffektive Beschwerden. Im Vergleich zu anderen Ländern sind insbesondere die Zahlen zu den 0- bis 10-Jährigen eher tief. Aktuelle Zahlen aus Deutschland (2014–2017) besagen, dass je nach Alter und Geschlecht rund 14–22% der 3- bis 11-Jährigen psychische Auffälligkeiten zeigen (Klipker et al., 2018). Es ist unwahrscheinlich, dass diese Unterschiede auf länderspezifische Faktoren zurückzuführen sind. Vermutlich widerspiegeln sie eher die zu Beginn des Kapitels diskutierten methodischen Schwierigkeiten, psychische Auffälligkeiten bei Kindern valide und reliabel zu erfassen. Internationale Vergleiche für die anderen Altersgruppen sind schwierig, da in den verschiedenen Ländern trotz international koordinierten Erhebungen (z. B. HBSC) und Verwendung einheitlicher Indikatoren zur Messung der psychischen Gesundheit (z. B. MHI-5) die Daten oftmals auf unterschiedliche Art ausgewertet werden. Beispielweise werden für die Auswertung andere Altersgruppen gebildet, für die Einteilung in psychisch «krank» und «gesund» andere Cut-Off-Werte gewählt, oder die Gruppierung von einzelnen Fragen zu Indikatoren wird unterschiedlich vorgenommen.

Die BELLA-Studie, Deutschland

Die Befragung zum seelischen Wohlbefinden und Verhalten (BELLA) ist eine epidemiologische Kohortenstudie zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland und wird als Modul des Kindes- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) vom Robert Koch-Institut durchgeführt. Es werden detaillierte Informationen zu psychischer Gesundheit, Risiko- und Schutzfaktoren sowie zur Inanspruchnahme von psychiatrisch-psychologischen Therapien erhoben. Die Basiserhebung (2003–2006) umfasst eine repräsentative Stichprobe von 2863 Kindern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 17 Jahren. Mittlerweile wurden vier Folgeerhebungen durchgeführt (nach 1, 2, 6, 10 Jahren). Die Teilnehmenden werden somit von der Kindheit bis zum jungen Erwachsenenalter begleitet. Bisher hat die Studie z. B. Folgendes gezeigt:

- Bei rund 22% der befragten Kinder und Jugendlichen liegen Hinweise auf psychische Auffälligkeiten vor. Und 10% bis 11% der Kinder und Jugendlichen zeigten zu allen vier Messzeitpunkten psychische Auffälligkeiten.

- Ein Drittel der Kinder und Jugendlichen, die bei der Basiserhebung psychische Probleme aufwiesen, waren sechs Jahre später ebenfalls psychisch auffällig.

- Über mehrere Jahre bestehende psychische Auffälligkeiten hatten eine Verminderung der Lebensqualität und der schulischen Leistungen zur Folge.

- Jedes dritte Kind (33%) mit einer akuten/wiederkehrenden psychischen Erkrankung und 64% mit einer anhaltenden psychischen Erkrankung sind in Behandlung.

Die BELLA-Studie dient im weiteren Sinne dazu, die Folgen einer beeinträchtigten psychischen Gesundheit für die körperliche Gesundheit, die psychosoziale und berufliche Entwicklung zu identifizieren, Ansatzpunkte zur Förderung der psychischen Gesundheit aufzuzeigen sowie gezielte Massnahmen zum Schutz gefährdeter Kinder und Jugendlicher zu entwickeln.