Jedes der in Grafik G2.1 erwähnten Lebensfelder (wie z. B. Kernfamilie oder Schule) birgt in sich Ressourcen und Chancen, aber auch Belastungen und Risiken. Besondere Herausforderungen stellen sich jeweils beim Übergang von einem Lebensfeld in das nächste, so kann z. B. der Eintritt in die Schule für Kinder zu einer kritischen Phase werden.

Die Kernfamilie

Der Mutterleib ist die «erste Umwelt» eines Menschen. Eingehend belegt sind die meist irreversiblen und schwerwiegenden Wirkungen von Suchtmitteln oder bestimmten Medikamenten auf den Fötus (Dratva, Stronski, & Chiolero, 2017; Singer et al., 2018). Als besonders kritische Periode und entscheidend für die Entwicklung und die Gesundheitschancen hat sich neben der Schwangerschaft auch die frühe Kindheit erwiesen. In dieser bildet sich die Bindung respektive die Beziehung zu nahen Bezugspersonen heraus. Sich durch seine Eltern und die gesamte Familie verstanden und unterstützt zu fühlen, bleibt bis ins Jugendalter von grosser Bedeutung für das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit und geht einher mit geringerem Konsum von psychoaktiven Substanzen (Delgrande Jordan, Eichenberger, Kretschmann, & Schneider, 2019).

Es gibt eine Reihe von Faktoren, welche die Bedingungen innerhalb der Familie nachweislich belasten können. Dazu gehören insbesondere eine chronische Belastung der Familie durch Armut und prekäre Erwerbssituation, chronische psychische Erkrankung oder Suchterkrankung der Eltern, soziale Isolation sowie häusliche Gewalt.

In der Schweiz wachsen die meisten Kinder und Jugendlichen in einem ressourcenreichen familiären Klima auf. Rund 90% der Kinder und Jugendlichen fühlen sich von ihrer Familie gut unterstützt.

Struktur der Kernfamilie heute

Wie sieht die Struktur der heutigen Kernfamilie aus, und wie hat sich diese in den letzten Jahrzehnten verändert? Leben in einem Haushalt Eltern mit ausschliesslich gemeinsamen Kindern, spricht man von Erstfamilien. Leben im Haushalt Eltern mit mindestens einem Kind, das nicht gemeinsam ist, dann handelt es sich um eine sogenannte Fortsetzungsfamilie («Patchworkfamilie»). In der Schweiz lebt nach wie vor die grosse Mehrheit der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahren in einem Haushalt in einer Erstfamilie mit beiden Eltern (80%), gut 14% mit alleinlebenden Elternteilen (12,1% Mütter, 2,3% Väter) und knapp 6% in Fortsetzungsfamilien mit verheirateten oder unverheirateten Elternteilen. Betrachtet man die Entwicklung der letzten vierzig Jahre, zeigt sich, dass die Anzahl der Paarhaushalte mit Kindern relativ stabil geblieben ist, während sich die Einelternhaushalte mehr als verdoppelt haben. Eine weitere wichtige Veränderung in der Struktur der Kernfamilie betrifft die Existenz von Geschwistern. Verglichen mit 1970 wachsen heute deutlich weniger Kinder mit zwei und mehr Geschwistern auf: Die Haushalte mit drei und mehr Kindern haben von 27,1% im Jahr 1970 auf 16,8% (Jahre 2012/2014) abgenommen (BFS, 2017a). Etwa gleich viele Kinder leben zur Zeit der Erhebung als Einzelkinder in einem Haushalt (41,2%) wie mit nur einem einem Geschwister (42,1%). Die Mehrheit der in der Schweiz wohnenden Kinder bis sechs Jahre lebt in einer Familie mit Migrationshintergrund 2

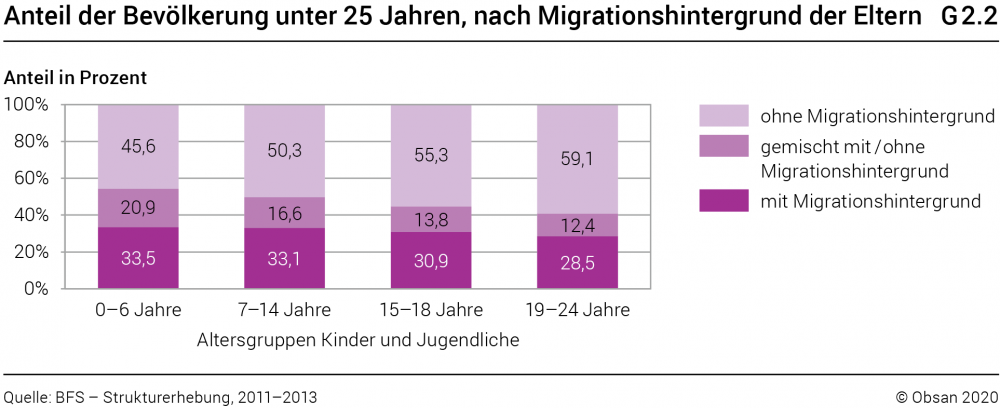

(54,4%). Dabei weisen bei 33,5% beide Elternteile Migrationserfahrung auf, bei 20,9% eines der beiden Elternteile (vgl. Grafik G2.2).

- 2Gemäss Definition des BFS haben folgende Personengruppen einen Migrationshintergrund: Personen mit ausländischer Nationalität, eingebürgerte Schweizer/innen (mit Ausnahme der in der Schweiz Geborenen mit Eltern, die beide in der Schweiz geboren wurden) sowie gebürtige Schweizer/innen mit Eltern, die beide im Ausland geboren wurden.

Exkurs: Kinder, die ausserhalb ihrer Familie aufwachsen

Zur Häufigkeit von Fremdplatzierungen liegen bisher keine gesamtschweizerischen Informationen vor. Für das Jahr 2016 wird geschätzt, dass in der Schweiz ungefähr 1% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 0 bis 18 Jahren fremdplatziert waren. Das entspricht 18 900 Kindern und Jugendlichen. Rund drei Viertel der betroffenen Kinder und Jugendlichen lebten in Kinder- und Jugendheimen und rund ein Viertel in Pflegefamilien. Aus der Literatur geht hervor, dass die Lebensbedingungen der Herkunftsfamilien oftmals durch Armut, elterliches Suchtverhalten oder psychische Schwierigkeiten und Gewalterfahrungen geprägt sind. Erhebungen bei Schweizer Heimjugendlichen belegen hohe Prävalenzraten an psychischen und Verhaltensauffälligkeiten (Averdijk, Ribeaud, & Eisner, 2018).

Soziale Ressourcen innerhalb der Kernfamilie

Auf die Bevölkerung bezogene Informationen zu den Bindungen, verstanden als enge emotionale Beziehungen, die Kleinkinder zu ihren Müttern oder anderen nahen Bezugspersonen haben, liegen keine vor. Bisher existieren lediglich Studien, die an kleineren Stichproben untersucht haben, welche Faktoren die Entwicklung von sicheren Bindungen fördern oder hemmen. So untersuchte eine neue Schweizer Studie den Einfluss von sozialer Isolation und prekärer Lebenslage auf die Ausbildung einer sicheren Bindung zwischen Mutter und Kind. Der Autor kommt zum Schluss, dass diese belastenden Faktoren die Bindung beeinträchtigen können, da der damit verbundene chronische Stress die für den Bindungsaufbau notwendige Feinfühligkeit der Mutter mindert (Neuhauser, 2018).

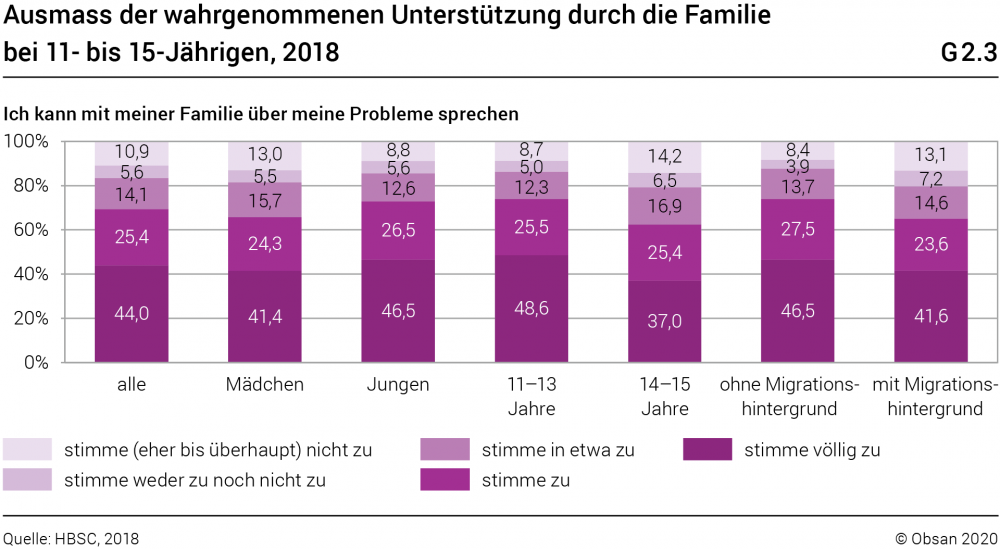

Für die Altersgruppen der Kinder und Jugendlichen ab 11 Jahren und der jungen Erwachsenen liegen repräsentative Befragungen zu ihrer Beziehung zu den Eltern vor (z. B. HBSC3 , COCON4 , TREE5 ). Für die jüngere Altersgruppe ergibt sich insgesamt ein positives Bild: Eine grosse Mehrheit der 11- bis 15-jährigen Jugendlichen gab in der HBSC-Erhebung des Jahres 2018 an, ihre Familie sei bemüht, ihnen zu helfen (84%), und auch bereit, sie in der Entscheidungsfindung zu unterstützen (92%). Die Mehrheit der Jugendlichen hat auch das Gefühl, die nötige emotionale Unterstützung zu erhalten (89 %) und mit der Familie über Probleme sprechen zu können (84%; vgl. Grafik G2.3).

Das so gemessene Ausmass der Unterstützung durch die Familie hat sich in den vergangenen vier Jahren nicht verändert (Delgrande Jordan et al., 2019). Mädchen fühlen sich insgesamt etwas weniger gut durch die Familie unterstützt als Jungen, die älteren Jugendlichen (14–15 Jahre) weniger gut als die 11- bis 13-Jährigen. In dieser Altersphase schätzen beide Geschlechter die Mutter als wichtigere Bezugsperson ein: 78% der Mädchen und 82% der Jungen sagen, dass sie mit der Mutter über Dinge sprechen können, die sie wirklich beschäftigen. Väter nehmen diese Funktion für 53% der Mädchen und 70% der Jungen ein. Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund (hier definiert als mindestens einem Elternteil, der nicht in der Schweiz geboren ist) fühlen sich durchwegs etwas schlechter unterstützt durch ihre Familien als Jugendliche aus Familien ohne Migrationshintergrund. Sie geben auch viel öfter an, dass ihre Eltern nicht wissen, was sie in ihrer Freizeit unternehmen (33% gegenüber 22%), wer ihre Freunde sind (31% gegenüber 18%), wo sie nach der Schule sind (20% gegenüber 12%) und wohin sie am Abend gehen (24% gegenüber 17%).

Wie die Ergebnisse der TREE-Studie zeigen, pflegen auch mehr als 80% der jungen Erwachsenen im Alter von 26 Jahren zu mindestens einem Elternteil eine enge und vertrauensvolle Beziehung (Bertogg & Szydlik, 2016) .

- 3Studie «Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC), siehe https://www.hbsc.ch/

- 4«Schweizerischer Kinder- und Jugendsurvey COCON», siehe https://www.jacobscenter.uzh.ch/de/research/cocon.html

- 5Studie «Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben» (TREE), siehe https://www.tree.unibe.ch/index_ger.html

Häusliche Gewalt

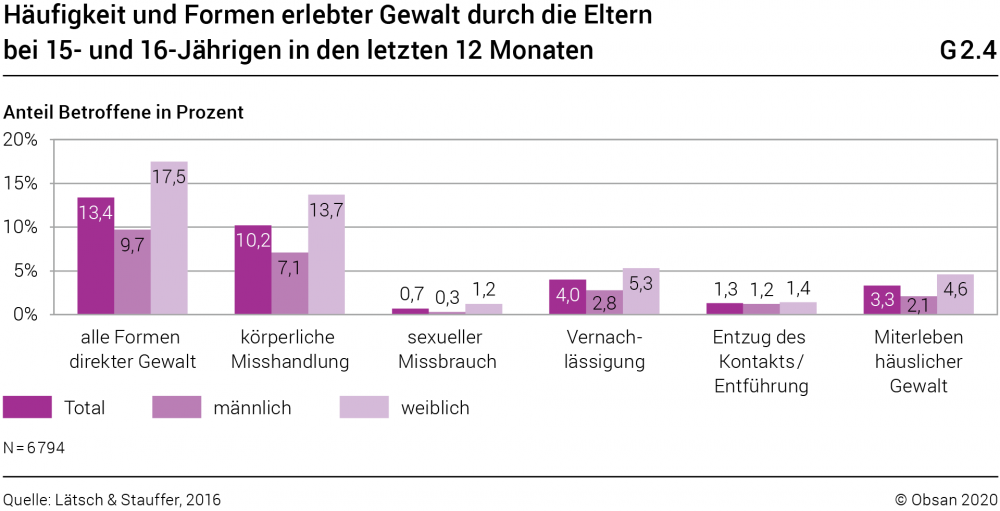

Kinder und Jugendliche, die im familiären Kontext Gewalt erleiden, sind aufgrund ihrer Abhängigkeit in einer besonders vulnerablen Lage. Insbesondere bei längerem Andauern und bei einer Kombination von verschiedenen Gewaltformen kann Kindesmisshandlung zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen und Entwicklungsstörungen führen (Latsch, Nett, & Humbelin, 2017). In der Schweiz sind Daten zur Prävalenz von direkten und indirekten Gewalterfahrungen von Kindern und Jugendlichen bisher nur lückenhaft vorhanden. Die bisher einzige, lediglich einmalig durchgeführte repräsentative Befragung von möglichen Opfern elterlicher Gewalt in der Schweiz beschränkt sich auf 15- bis 16-jährige Schülerinnen und Schüler. Rund 13% von ihnen gaben an, in den vergangenen 12 Monaten von direkter Gewalt durch ihre Eltern betroffen gewesen zu sein (vgl. Grafik G2.4).6

Am häufigsten genannt wurde körperliche Gewalt. Bei allen Gewaltformen waren Mädchen häufiger betroffen als Jungen (Lätsch & Stauffer, 2016).

- 6In dieser Studie wurden folgende Formen als direkte Gewalt erfasst: körperliche Misshandlung, sexueller Missbrauch, Vernachlässigung und Entzug des Kontakts oder Entführung durch einen Elternteil. Nicht berücksichtigt sind psychische Gewalt. Indirektes Erleben von Gewalt wurde separat erfasst.

Die folgenden weiteren Zahlen zu Gewalt in der Familie basieren auf Daten zu Fällen von Kindesmisshandlung, die von Kinderschutzorganisationen, Kinderkliniken oder der Polizei erkannt und registriert werden. Es ist bei diesen Quellen aber von einer erheblichen Dunkelziffer auszugehen, da Kindesmisshandlung und häusliche Gewalt sehr oft unerkannt bleiben.

- Gemäss einer Erhebung bei 20 der 26 in der Schweiz tätigen Kinderkliniken wurden 2015 insgesamt 1388 Fälle von Kindesmisshandlung beobachtet, wobei psychische (31%), gefolgt von körperlicher Misshandlung (28%) am häufigsten vorkamen, gefolgt von Vernachlässigung und sexuellem Missbrauch (beide 20%). Kinder unter einem Jahr machten 18% und Kinder unter 2 Jahren knapp einen Viertel aus (Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie, 2016).

- Jährlich werden in der Schweiz bei Organisationen, die sich in irgendeiner Form mit Kinderschutz befassen, rund 3890 Fälle von sexueller Misshandlung erfasst. Das entspricht 0,3% aller Kinder unter 18 Jahren. Mädchen sind deutlich häufiger und in schwerwiegenderem Ausmass von dieser Gewaltform betroffen (Maier, Mohler-Kuo, Landolt, Schnyder, & Jud, 2013).

- Eine im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen BSV im Jahr 2017 durchgeführte repräsentative Befragung von Eltern kam zum Schluss, dass rund die Hälfte noch immer Körperstrafen einsetzt, wenn auch selten. Rund jeder vierte Elternteil wendet regelmässig psychische Gewalt an, indem dem Kind mit Worten weh getan wird, mit Schlägen oder mit Liebesentzug gedroht wird (Schöbi et al., 2017).

Das soziale Netz der Kernfamilie

Die Kernfamilie befindet sich nicht in einem sozialen Vakuum. Für das Wohlbefinden der Familie, aber auch für ihre Fähigkeit, schwierige Situationen zu meistern, ist es von zentraler Bedeutung, wie ihr soziales Umfeld gestaltet ist. Einer der wichtigsten Indikatoren ist hier die erlebte Einsamkeit. 67% der Eltern in der Schweiz fühlen sich nie einsam, 28% lediglich manchmal (Schweizerische Gesundheitsbefragung, SGB, 2017). Das bedeutet, dass die grosse Mehrheit über gute soziale Ressourcen verfügt. Darauf weist auch die Antwort auf die Frage hin, wie leicht es ist, Nachbarschaftshilfe zu erhalten: Für 66% der Eltern ist dies einfach, für 23% möglich und lediglich für 11% schwierig.

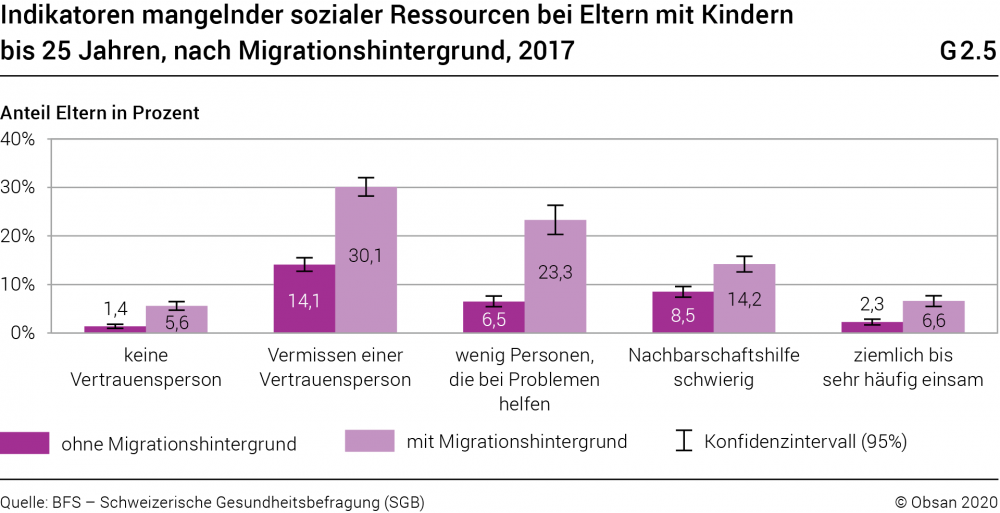

Bei Eltern mit höchstens obligatorischer Schulbildung beträgt der Anteil, der sich nie einsam fühlt, 52%, bei Eltern mit Abschluss auf Sekundarstufe II 66%, bei Eltern mit Abschluss auf Tertiärstufe 71%. Eltern mit Migrationshintergrund verfügen in der Schweiz über deutlich schlechtere soziale Ressourcen als Eltern ohne Migrationshintergrund (vgl. dazu Grafik G2.5). Dieser Unterschied zeigt sich unabhängig vom sozialen Status in Form von Bildungsabschluss der Eltern und ihrer Arbeitsmarktintegration (Bachmann, 2014).

Wer unter einem besonders belastenden Alltag leidet, dem fehlt es oft an Zeit und Energie, um seine sozialen Kontakte zu pflegen. So ziehen sich beispielsweise Eltern, die unter finanziell prekären Lebensbedingungen leiden, Erwerbs- und Familienarbeit nicht vereinbaren können oder die ein schwer krankes oder sterbendes Kind pflegen müssen, von ihrem sozialen Netz zurück und leiden gleichzeitig unter dieser Isolierung und der mangelnden Unterstützung (Hennig, Ebach, Stuth, & Haegglund, 2012; Inglin, Hornung, & Bergstraesser, 2011; Struffolino, Bernardi, & Voorpostel, 2016). Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (z. B. Anstellungsbedingungen, Zugänglichkeit von Kindertagesstätten, Ausgestaltung der Sozialhilfe) haben einen Einfluss auf das Ausmass dieser Problematik und können die soziale Teilhabe von Familien hemmen oder fördern.

Familien in vulnerabler Lage

Bei Familien in vulnerabler Lage liegen oft mehrfache Belastungsaspekte vor, welche sich gegenseitig negativ beeinflussen und damit die Folgen verstärken. Zu diesen mehrfachen Belastungen gehören neben der finanziellen Knappheit und den damit verbundenen Sorgen insbesondere Arbeitslosigkeit oder unsichere Anstellungsbedingungen, Abhängigkeit von der Sozialhilfe und damit verbundene Schamgefühle, soziale Isolation, chronischer Stress und Krankheiten der Eltern sowie belastende Wohnsituationen (Amacker, Funke, & Wenger, 2015; Guggisberg, Häni, & Berger, 2016; Struffolino et al., 2016; Zürcher et al., 2016). Entsprechend haben diese mehrfachen Problemlagen auch vielfältige Auswirkungen auf die Entwicklungs- und Verwirklichungschancen, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen in diesen Familien.

Armutsbetroffene Familien

Im Jahr 2014 lebten in der Schweiz insgesamt 234 000 Kinder und Jugendliche in armutsgefährdeten Haushalten. Davon waren knapp 73 000 von der sogenannten absoluten Armut betroffen (Guggisberg et al., 2016). Die Quote der absoluten Armut bezieht sich auf die Höhe des Haushaltseinkommens entsprechend den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS)7

. Personen, die so definiert als arm gelten, verfügen nicht über die finanziellen Mittel, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Bezogen auf die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz unter 18 Jahren waren im Jahr 2014 5 % der Kinder und Jugendlichen arm. Kinder und Jugendliche in Einelternhaushalten leben besonders häufig in prekären Verhältnissen: 15% von ihnen sind armutsbetroffen. Weitere Risikofaktoren für Kinderarmut in der Schweiz sind: hohe Kinderzahl (Familie mit drei und mehr Kindern), Migrationshintergrund, Eltern ohne nachobligatorische Ausbildung und ohne Erwerbstätigkeit (Guggisberg et al., 2016).

- 7Um den Grenzwert zu berechnen, berücksichtigt die Richtlinie der SKOS einen Pauschalbetrag für den Lebensunterhalt, die individuellen Wohnkosten sowie monatlich 100 Franken pro Person ab 16 Jahren für weitere Auslagen.

Exkurs: Einelternfamilien

Einelternfamilien sind oft in einer besonders kritischen Lebenslage. Vor allem alleinerziehende Frauen sind überdurchschnittlich oft von Armut betroffen, obwohl sie in der Mehrheit erwerbstätig sind. Dies liegt u.a. daran, dass sie aufgrund der familiären Verpflichtungen meist nur Teilzeit erwerbstätig sein können und oft unter besonders prekären Anstellungsbedingungen (im Stundenlohn, auf Abruf usw.) leiden (Struffolino et al., 2016). Verschiedene Studien weisen auf die besonders hohe Belastung, chronischen Stress und Erschöpfung sowie gesundheitliche Beeinträchtigungen von alleinerziehenden Müttern in der Schweiz hin. Alleinerziehende haben ein höheres Risiko, von Isolation betroffen zu sein als die übrige Bevölkerung. Im Vergleich zu Eltern, die mit ihrem Partner zusammenleben, berichten Alleinerziehende signifikant häufiger von Gefühlen der Einsamkeit und haben häufiger ein eingeschränktes soziales Netzwerk (Gazareth & Modetta 2006; Bachmann, 2014).

Armut bringt mehrfache Belastungsaspekte in verschiedenen Lebensbereichen mit sich. Einer der wichtigsten ist dabei das Wohnen. Kinder in armutsgefährdeten Familien wohnen signifikant häufiger in überbelegten, zu dunklen, zu feuchten Wohnungen, die Lärm und Verkehr ausgesetzt sind und deren Umgebung durch Verschmutzung oder Abfall belastet ist (Guggisberg et al., 2016). Die betroffenen Kinder und Jugendlichen nehmen das Wohnen als ein primäres Problem ihrer Lebenslage wahr (Zürcher et al., 2016). Armutsbetroffene Familien müssen im Alltag am häufigsten auf regelmässige kostenpflichtige Freizeitbeschäftigungen und auf Ferienreisen verzichten. Viele Eltern in prekärer finanzieller Lage verzichten auf die Erfüllung eigener Bedürfnisse, um ihren Kindern das bieten zu können, was in ihrem sozialen Umfeld als normal betrachtet wird (Guggisberg et al., 2016). Soziale und finanzielle Ressourcen der Eltern zeigen einen Zusammenhang mit der Qualität der Eltern-Kind-Beziehung von der frühen Kindheit (Neuhauser, 2018) bis ins Jugend- und frühen Erwachsenenalter (Bayard, Malti, & Buchmann, 2014; Bertogg & Szydlik, 2016).

Wie stark sich familiäre Armut auf die Kinder und Jugendlichen auswirkt, hängt unter anderem davon ab, wie gut es den Eltern oder dem alleinerziehenden Elternteil gelingt, mit der Belastungssituation umzugehen. Diese Fähigkeit zur Bewältigung der schwierigen alltäglichen Anforderungen hat wiederum stark mit der eigenen Ressourcenlage und den Kontextbedingungen zu tun (z. B. Familienfreundlichkeit des Arbeitgebers oder geografische Nähe von Wohnung, Arbeit und Kindertagesstätte).

Eltern mit psychischen Erkrankungen

Psychische Erkrankungen sind weit verbreitet und machen einen grossen Teil der heutigen Krankheitslast aus (Schuler, Tuch, Buscher, & Camenzind, 2016). Ist ein Elternteil davon betroffen, bedeutet dies meist eine aussergewöhnlich starke Belastung für die gesamte Familie. Neben einer Beeinträchtigung der innerfamiliären Beziehungen führen psychische Erkrankungen oft zum sozialen Rückzug und schwächen die sozialen Ressourcen aller Familienmitglieder. Es liegen bisher nur wenig Informationen darüber vor, wie viele Kinder und Jugendliche in der Schweiz von diesem Problem betroffen sind.

Psychische Erkrankungen sind weit verbreitet. Ist ein Elternteil davon betroffen, bedeutet dies meist eine aussergewöhnlich starke Belastung für die gesamte Familie.

Eine Studie, die betroffene Erwachsene und Kinder mit Kontakt zum Versorgungssystem der Region Winterthur erfasste, zeigt auf, dass viele der Kinder von psychisch erkrankten Eltern in einem mehrfach belasteten familiären Umfeld leben (Gurny, Cassée, Gavez, Los, & Albermann, 2007) und dass ihr Risiko, selbst eine psychische Störung zu entwickeln, um den Faktor 3 bis 7 erhöht ist (Albermann & Müller, 2016). Zur psychischen Erkrankung kommen weitere innerfamiliäre Probleme hinzu wie mangelnde Erziehungskompetenz, Paarkonflikte, Gewalt und Vernachlässigung. 31% der in der Winterthurer Studie erfassten Kinder und Jugendlichen leben bei alleinerziehenden Eltern, 26 % bei beiden Eltern, 25% im Heim und die restlichen 18% in anderen Wohnsituationen (Albermann & Müller, 2016).

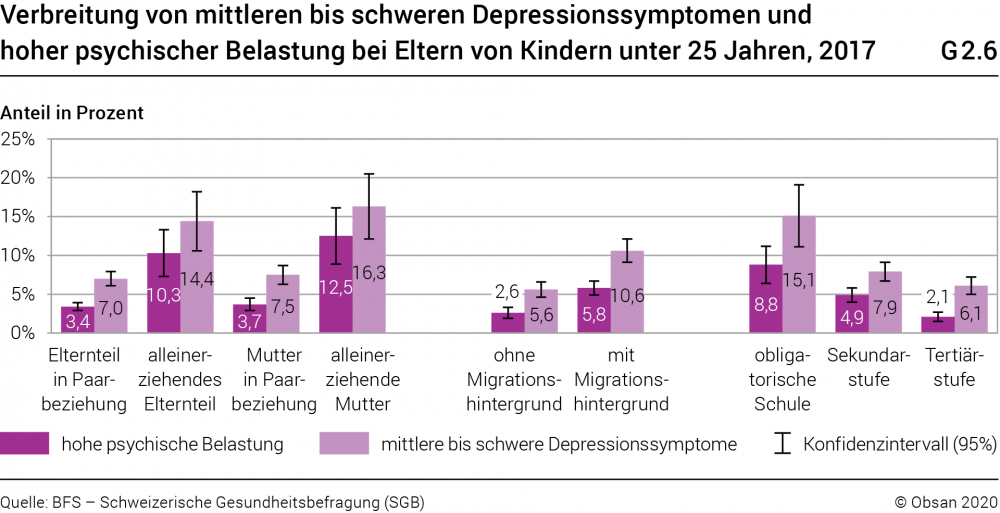

Mit den Daten der SGB des Jahres 2017 lässt sich schätzen, wie verbreitet psychische Belastungen bei Müttern und Vätern in der Schweiz (n = 6877) sind.8 Insgesamt gaben 4% der befragten Eltern an, unter starker psychischer Belastung und 8% unter mittleren bis schweren Depressionssymptomen zu leiden. Beide Indikatoren weisen auch aus klinischer Sicht auf deutliche Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit hin (vgl. dazu Schuler et al., 2016). Es zeigen sich deutliche Unterschiede nach sozialem Status und Lebenslage der Eltern: So leiden alleinerziehende Mütter doppelt so häufig unter Depressionssymptomen verglichen mit Müttern in Paarbeziehungen. Auch Eltern mit lediglich obligatorischer Schulbildung weisen dreimal häufiger Depressionssymptome auf als Eltern mit Abschluss auf Tertiärstufe (Grafik G2.6).

- 8Es ist allerdings zu vermuten, dass Eltern mit besonders starker psychischer Belastung nicht an einer Befragung teilnehmen und deshalb die Prävalenzraten eher unterschätzt werden.

Auch die Folgen einer Alkoholabhängigkeit der Eltern sind für Kinder vielfältig, teilweise schwerwiegend und können sich durch die gesamte Lebensphase ziehen (World Health Organization, 2018). Ihre Lebensbedingungen charakterisieren sich häufig durch eine unsichere und ungeordnete Familienatmosphäre, unberechenbare Handlungsweisen und Kritik- und Konfliktvermeidung. Aus dem schwankenden Erziehungsstil resultiert oft eine unbeständige und unzuverlässige Eltern-Kind-Beziehung, was die psychische Gesundheit der Kinder und die Entwicklung ihrer sozialen Ressourcen beeinträchtigen kann und auch das Risiko für problematischen Substanzkonsum im Jugendalter erhöht (Bayer-Oglesby, Nieuwenboom, Frey, & Schmid, 2015; Böhnki, 2014).

Es existieren bis heute keine gesicherten Kennzahlen zur Verbreitung von Alkoholabhängigkeit bei Schweizer Eltern und der Anzahl der davon mitbetroffenen Kinder und Jugendlichen. Mit den Daten der SGB lässt sich aber die Häufigkeit eines hoch riskanten Alkoholkonsums bei Eltern schätzen, was dem durchschnittlichen täglichen Alkoholkonsum von mindestens 40g reinen Alkohols (ca. 4 Gläser Wein) pro Tag für Frauen und 60g reinen Alkohols (ca. 6 Gläser Wein) pro Tag für Männer entspricht.9

0,9% der Eltern weisen ein solches Konsummuster auf, was hochgerechnet auf die Schweiz zwischen 12 000 und 23 000 Elternteilen ausmacht. Bezogen auf die Altersgruppe der 0–4-jährigen Kinder kamen Dratva, Grylka-Bäschlin, Volken und Zysset (2019) auf einen Anteil von knapp 2% betroffener Kinder im Vorschulalter. Der hohe Konsum ist nicht nur ein gesundheitliches Risiko für den Elternteil (inklusive des Risikos, eine Alkoholabhängigkeit zu entwickeln), sondern er hat potenziell negative Folgen für die betroffenen Kinder (u. a. Modelllernen im Umgang mit Suchtmitteln).

- 9Diese Werte erlauben ohne zusätzliche Informationen keine diagnostischen Rückschlüsse auf Alkoholabhängigkeiten, sondern weisen auf eine langfristige, negative Auswirkung auf die Gesundheit der betroffenen Person hin.

Soziale Beziehungen zu Gleichaltrigen

Spätestens mit dem Eintritt in den Kindergarten kommen Schritt für Schritt Bezugspersonen ausserhalb der Kernfamilie zum sozialen Netz der Kinder und Jugendlichen hinzu. Gleichaltrige sind aufgrund ähnlicher Interessen und Bedürfnisse wichtige Spiel- und Gesprächspartnerinnen und -partner, von welchen sich Kinder oft besser verstanden fühlen als von Erwachsenen. Freundschaften zu leben und sich von Gleichaltrigen unterstützt zu fühlen, wirkt sich denn auch positiv auf das psychische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen aus (Inchley et al., 2016). Zu den Beziehungsnetzen von Kindern unter elf Jahren liegen keine Schweizer Daten vor.

Freundeskreis der Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Bei Jugendlichen zeigt sich aus der HBSC-Erhebung (2018), dass die grosse Mehrheit auf soziale Ressourcen aus dem Freundeskreis zählen kann. Rund 81% der Jungen und 90% der Mädchen im Alter von 11 bis 15 Jahren haben Kolleginnen und Kollegen, mit welchen sie über Probleme sprechen können, und ähnlich viele können sich auf Kolleginnen und Kollegen verlassen, wenn etwas schiefläuft (86 resp. 91%). Jugendliche mit Migrationshintergrund fühlen sich insgesamt etwas weniger von Gleichaltrigen unterstützt, u.a. berichten sie seltener über Vertrauensbeziehungen (83%) als Jugendliche ohne Migrationshintergrund10

(88%).

Die grosse Mehrheit der 16- bis 25-Jährigen verfügt über unterstützende Sozialbeziehungen. Jedoch fühlen sich 4,2% ziemlich häufig bis sehr häufig einsam.

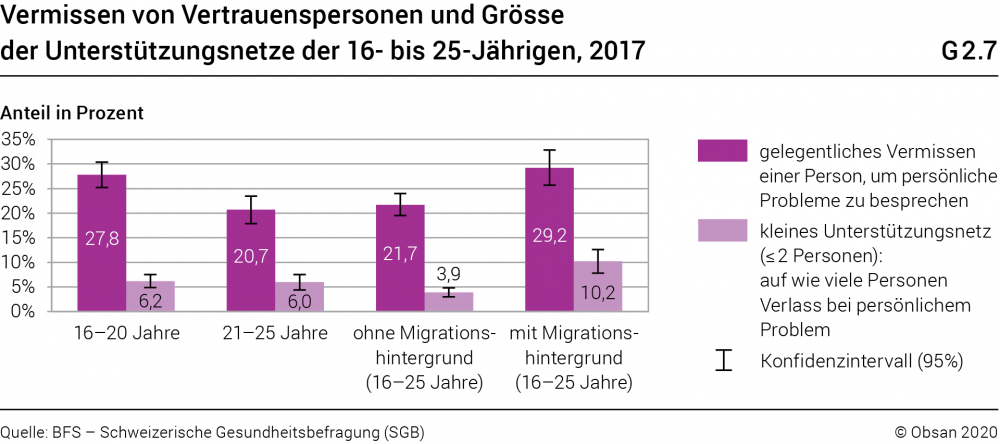

Auch die grosse Mehrheit der 16- bis 25-Jährigen verfügt gemäss den Angaben aus der SGB 2017 über unterstützende Sozialbeziehungen. Dies hat sich in den vergangenen zehn Jahren nicht verändert (SGB 2007, 2012). Insbesondere junge Erwachsene ab 21 Jahren berichten von unterstützenden Sozialbeziehungen, was möglicherweise mit Paarbeziehungen zu tun hat, die in dieser Altersgruppe schon verbreitet vorhanden sind. Bei den 16- bis 20-Jährigen ist der Anteil derer, welcher manchmal eine Person vermisst, mit welcher jederzeit persönliche Probleme besprochen werden können, höher (siehe Grafik G2.7). Diese Altersgruppe berichtet aber nicht häufiger von Einsamkeitsgefühlen als junge Erwachsene ab 21 Jahren. Insgesamt fühlen sich 4,2% der 16- bis 25-Jährigen ziemlich häufig bis sehr häufig einsam. Wie bei den 11- bis 15-Jährigen haben auch in dieser Altersgruppe Jugendliche und junge Erwachsene, die in einer Familie mit Migrationshintergrund aufwachsen, ein höheres Risiko für mangelnde soziale Ressourcen und kleine Unterstützungsnetze.

- 10Hier definiert als mindestens ein Elternteil, der nicht in der Schweiz geboren ist.

Soziale Kontakte zu Gleichaltrigen in Schule und Freizeit

Viele der sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen finden bei Kindern und Jugendlichen in der Schule statt. Einschätzungen zum Schul- oder Klassenklima liefern Hinweise zum Umgang unter Kindern und Jugendlichen im Schulhaus. Gemäss den HBSC-Daten (2018) beschreibt die grosse Mehrheit der 11- bis 15-Jährigen die Bedingungen an ihrer Schule in einer Weise, welche auf ein akzeptierendes und positives Klassenklima schliessen lassen. 76% stimmen der Aussage zu, dass Schülerinnen und Schüler in ihrer Klasse gerne zusammen sind, und rund 80% bejahen, dass die meisten in der Klasse nett und hilfsbereit sind. Dieser Anteil sinkt leicht mit zunehmendem Alter der Kinder. Die Haltung der befragten Jugendlichen gegenüber der Schule ist generell positiv: 76% geben an, die Schule (einigermassen) zu mögen. Verglichen mit 2014 ist dieser Anteil leicht angestiegen, damals betrug er 68%.

Exkurs: Lehrpersonen als wichtige Bezugspersonen

Neben den Eltern können weitere Erwachsene, insbesondere Lehrpersonen, zu wichtigen Unterstützungspersonen von Kindern und Jugendlichen werden (Obsuth et al., 2017). Aus der HBSC-Studie (2018) ist bekannt, dass der Anteil Schülerinnen und Schüler mit Vertrauensbeziehung zu Lehrpersonen in der Jugendphase abnimmt. Während der Grossteil der 11- bis 13-Jährigen (rund 70%) der Aussage zustimmt, viel Vertrauen in ihre Lehrkräfte zu haben, trifft dies bei den 14- bis 15-Jährigen noch auf rund 57% der Jungen und 52% der Mädchen zu. Damit besitzt ein bedeutender Teil der Jugendlichen über keine Vertrauensbeziehungen zu ihren Lehrkräften, wobei deren Bedeutung in der Jugendphase vermutlich aber auch abnimmt.

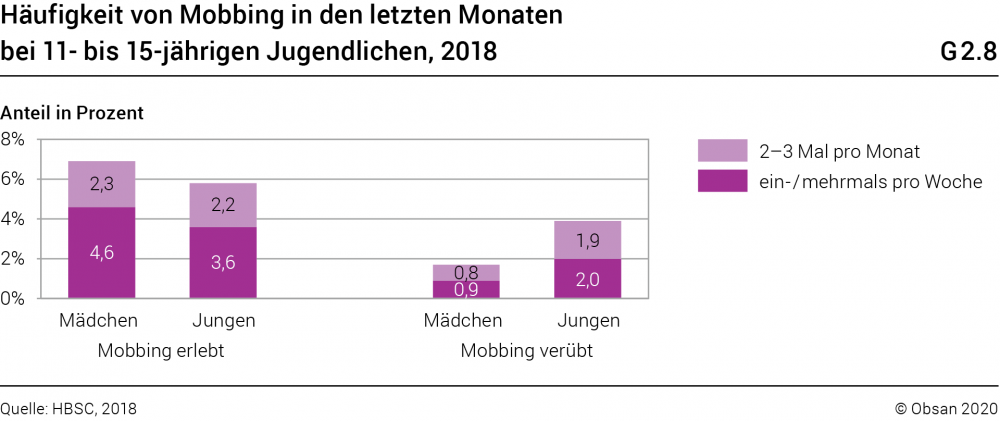

Dass soziale Kontakte unter Kindern und Jugendlichen auch von Konflikten und Gewalt geprägt sind, zeigt sich in den Angaben zu Mobbing. Unter Mobbing werden wiederholte verletzende Äusserungen oder Handlungen sowie sozialer Ausschluss verstanden11

. Gemäss aktuellen Zahlen der HBSC (2018) geben 6,9% der 11- bis 15-jährigen Mädchen und 5,8% der Jungen an, mehrmals im Monat bis zu mehrmals die Woche Mobbing zu erleben (siehe Grafik G2.8). Jugendliche mit Migrationshintergrund12

sind dabei etwas häufiger von Mobbing betroffen als Jugendliche mit Schweizer Herkunft (7,3 vs. 5,1%). Seltener berichten Kinder und Jugendliche dieser Altersgruppe davon, Gleichaltrige regelmässig zu mobben. Es sind dies gut doppelt so häufig Jungen wie Mädchen. Über die Qualität der sozialen Beziehungen der 16- bis 25-Jährigen in der Schule oder am Arbeitsplatz liegen für die Schweiz keine repräsentativen Daten vor.

Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen

Mit der fortschreitenden Unabhängigkeit der Kinder von ihrer Kernfamilie wachsen ihre Möglichkeiten, die freie Zeit selbst und individuell zu gestalten. Wie gross diese Möglichkeiten sind, hängt davon ab, welche Handlungsspielräume Eltern ihren Kindern gewähren (können). Auch die Ausgestaltung des Wohnumfelds und die vorhandenen Angebote haben einen Einfluss auf die Handlungsspielräume und das Freizeitverhalten. Wichtig ist ein Wohnumfeld, das Kindern und Jugendlichen Bewegung und Begegnung in der Freizeit ermöglicht. Aus Expertensicht besonders entwicklungsfördernd sind für Kinder und Jugendliche nicht-strukturierte Freizeit und selbstbestimmte Räume

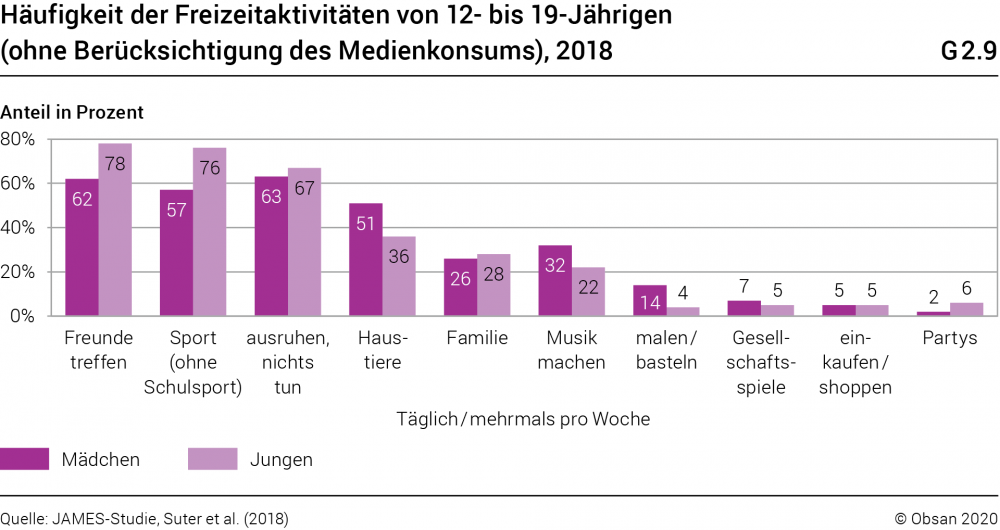

Gemäss Studienergebnissen (Genner et al., 2017) sind Spielen, Sport treiben und sich mit Freundinnen und Freunden treffen die von 6- bis 13-jährigen Kindern am häufigsten genannten Freizeitaktivitäten. Zwischen 80% und 95% der befragten Kinder üben diese mindestens einmal pro Woche aus. Es zeigen sich Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. Mädchen zeichnen, basteln und musizieren signifikant häufiger, während Jungen häufiger regelmässig Sport treiben (Genner et al., 2017). Während das Spielen in der Jugendphase an Bedeutung verliert, zählen Freunde treffen und Sport treiben weiterhin zu den häufigsten nicht-medialen Freizeitaktivitäten (vgl. Grafik G2.9). Hinzu kommen an dritter Stelle das Ausruhen und Nichts-tun. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern bleiben bestehen (Suter et al., 2018). Vielfach wird befürchtet, dass Kinder und Jugendliche aufgrund des breiten digitalen Medienangebots ihre Freizeit seltener mit «offline»-Aktivitäten verbringen. Dies lässt sich für den Zeitraum von 2010 bis 2018 bei Jugendlichen so nicht bestätigen, da die Häufigkeit der meisten genannten Freizeitaktivitäten konstant bleibt. Zwar ist der Anteil Jugendlicher, welcher mehrmals die Woche Freunde trifft, von 81 auf 70% gesunken, dafür verbringt aber ein grösserer Teil der Jugendlichen mehrmals die Woche Zeit mit ihrer Familie (16 auf 27%). Im Kapitel Digitale Medien: Chancen und Risiken für die Gesundheit wird die Nutzung neuer Medien durch Kinder und Jugendliche ausführlich beschrieben.

Institutionelle Freizeitaktivitäten können Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bei der gesellschaftlichen Integration unterstützen, da sie ihnen ausserschulische persönliche Kontakte mit Schweizer Gleichaltrigen ermöglichen (Makarova & Herzog, 2014). Bezogen auf die Mitgliedschaft in Sportvereinen zeigt sich ein ausgeprägter Geschlechterunterschied. Während von den 10- bis 14-jährigen Jungen mit ausländischer Herkunft in etwa gleich viele Mitglied in einem Sportverein sind wie Jungen mit Schweizer Herkunft (63 vs. 70%), sind es ausländische Mädchen deutlich seltener (37 vs. 53%). Diese Unterschiede bleiben bei den 15- bis 19-Jährigen bestehen (Lamprecht, Fischer, Wiegand, & Stamm, 2015). Generell gaben im Jahr 2017 deutlich mehr Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund an, nie an einem Vereinsanlass teilzunehmen (rund 41 vs. 26%). Dies steht auch im Zusammenhang mit dem schlechteren Zugang zu Freizeitangeboten von sozial benachteiligten Familien. Ein geringer sozioökonomischer Status der Familien verringert die Chancen von Kindern auf kostspielige Freizeitaktivitäten. Das zeigt sich bezogen auf Vereinsmitgliedschaften (World Vision Deutschland e. V., Neumann, Andresen, & Kantar Public, 2018), Bewegungsangebote (Bringolf-Isler et al., 2018; Lamprecht et al., 2015) oder beim Halten von Tieren (Genner et al., 2017; Suter et al., 2018).

Wohnumgebung und Mobilität

Die Art und Weise der Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen ist abhängig von der Ausstattung der Wohnumgebung. Sind in der näheren Umgebung Grünflächen und Spielkameraden vorhanden und ist der Strassenverkehr gering, wirkt sich dies positiv auf das Spielverhalten der Kinder im Freien aus. Auch die Möglichkeit zur Mitbestimmung in der Gestaltung von Freiräumen hat einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden und die Ausbildung von Aspekten der Resilienz bei Kindern und Jugendlichen (Rieker et al., 2016).

In der Studie von Bochsler et al. (2015) wurde die Angemessenheit der Wohnversorgung in der Schweiz mit Hilfe der Erhebung über die Einkommen und Lebensbedingungen (SILC) untersucht. Anhand der Wohnkosten, der Wohnungsgrösse, der Wohnungsqualität sowie der Wohnlage wurde ein Gesamtindex gebildet, welcher bei Unterschreitung eines Schwellenwertes auf eine ungenügende Wohnversorgung hinweist. Im Jahr 2012 traf dies auf rund 15% der Familien mit Eltern in Paarbeziehung zu, Alleinerziehende betraf es mehr als doppelt so häufig (rund 37%). Rund 8% der Familien lebten in einer Wohnumgebung, welche nur eingeschränkten Zugang zu elementaren Dienstleistungen (d. h. Lebensmittelläden, medizinische Versorgung, Kitas, Spielplätze, öffentlicher Verkehr) bietet, in welcher sich der Schulweg der Kinder als schwierig gestaltet beziehungsweise welche durch Vandalismus und Verbrechen geprägt ist. Unabhängig von der Familiensituation übte die finanzielle Situation des Haushalts einen sehr starken Einfluss auf die Angemessenheit der Wohnversorgung aus: So waren 83,5% der armutsbetroffenen Haushalte und 57,1% der Haushalte von Menschen in prekären Lebenslagen nicht angemessen wohnversorgt. Ebenfalls häufiger betroffen waren Menschen ausländischer Herkunft, Menschen mit niedrigem Bildungsstatus und Menschen in dicht besiedelten Gebieten (Bochsler et al., 2015).

In der Stadt aufzuwachsen, erweist sich in der Schweiz nicht als nachteilig auf das Bewegungsverhalten. So bewegen sich gemäss den Ergebnissen der SOPHYA-Studie Kinder und Jugendliche, welche auf dem Land oder in der Stadt aufwachsen, in etwa gleich häufig (Bringolf-Isler et al., 2018). Insbesondere innerhalb sogenannter Begegnungszonen finden Kinder aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens und der häufigeren Begrünung Platz zum Spielen (Sauter, 2008; Sauter & Huettenmoser, 2008).

Neben Spiel und Sport werden im Zusammenhang mit Bewegung die Schul- und Freizeitwege untersucht. Gemäss den Ergebnissen des Mikrozensus Verkehr und Mobilität ist es im Zeitraum von 1994 bis 2010 zu einem eigentlichen Paradigmenwechsel bei der Verkehrsmittelwahl der Kinder und Jugendlichen gekommen. Veränderungen im Schulsystem, so die Zentralisierung von Schulstandorten oder die Einführung von Tagesstrukturen, führen dazu, dass Schülerinnen und Schüler zwar längere Schulwege zurücklegen müssen, die Anzahl Schulwege pro Tag aber rückläufig ist. Im Jahr 2010 legten noch rund 75% der Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren ihren Schulweg zu Fuss oder mit dem Velo zurück, dieser Anteil ist aber rückläufig (Sauter, 2014). Vermehrt wird der öffentliche Verkehr benutzt oder die Kinder werden von ihren Eltern gefahren.

Schadstoffe, Lärm und Tabakrauch

In urbanen Räumen sind die Belastungen durch Luftschadstoffe und Lärm aufgrund des höheren Verkehrsaufkommens in der Regel höher als in ländlichen Gebieten (BAFU, 2018). Die Schadstoffimmissionen durch Feinstaub und Stickstoffdioxid haben sich zwar seit den 1990er-Jahren auch an verkehrsbelasteten Standorten markant reduziert, mit 38,6 μg/m3 im Jahr 2017 lagen die Jahresmittelwerte beim Stickstoffdioxid in städtischen, verkehrsbelasteten Standorten jedoch noch immer oberhalb des Grenzwerts (BAFU, 2018). Bei der Omnibus-Befragung 2015 gaben 9,3% der befragten Personen im Alter von 15–24 Jahren an, dass sie die Luftverschmutzung rund ums Haus als «sehr» oder «eher» störend empfinden (BFS, 2016). 15,8% dieser Altersgruppe stören sich zudem am Verkehrslärm zuhause.

Im Jahr 2015 waren 5,4% der schweizerischen Bevölkerung ab 15 Jahren durchschnittlich mindestens eine Stunde pro Tag Tabakrauch ausgesetzt (Kuendig, Notari, & Gmel, 2016). Jugendliche bis 19 Jahre und junge Erwachsene bis 24 Jahre sind dabei wesentlich öfter (17,1% beziehungsweise 17,9 %) mit dem schädlichen Passivrauch konfrontiert als die übrige Bevölkerung. Im Rahmen des Schweizerischen Suchtmonitorings 2011 gaben von den 20- bis 24-Jährigen 7,1%, von den 25- bis 34-Jährigen 4,6 % und von den 35- bis 44-Jährigen 3,2% an, dass sie Kinder oder Jugendliche in ihrer Wohnung manchmal dem Passivrauch aussetzen. Die Innenraumluft kann auch weitere Belastungen aufweisen, z. B. aufgrund der natürlichen Radonbelastung, es ist jedoch unklar, wie stark Kinder in der Schweiz davon betroffen sind.

Neben Gefährdungen aus der Luft kann die Gesundheit von Kindern – insbesondere von ungeborenen und kleinen Kindern – durch Verunreinigungen im Wasser und Boden beeinträchtigt werden, bspw. durch Rückstände von Pflanzenschutzmitteln oder Quecksilber und Blei als Altlasten von Industrie und Verkehr. Es ist nicht bekannt, in welchem Ausmass Kinder und Jugendliche in der Schweiz davon betroffen sind. Teilweise liegen regionale Daten vor; So besteht bspw. an vielen Orten in der Stadt Freiburg für spielende Kleinkinder ein potenzielles Gesundheitsrisiko durch Blei (BAFU/BAG 2019). Weiteren Aufschluss zu diesen Fragen erhofft man sich zukünftig von den Ergebnissen der Schweizer Gesundheitsstudie des BAG, in welcher die Exposition von Umweltbelastungen und die körperliche Gesundheit der Studienteilnehmenden detailliert gemessen werden (https://www.schweizer-gesundheitsstudie.ch/).